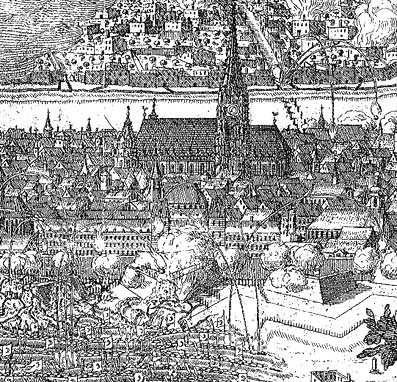

VON DER ZWEITEN TÜRKENBELAGERUNG WIENS 1683

Am 17. Juli des unheilvollen Jahres 1683 fiel die Leopoldstadt in die Hände der Türken. Sobald sich diese daselbst festgesetzt hatten, erfuhr diese Vorstadt dasselbe Schicksal, welches die übrigen Vorstädte getroffen hatte. Kirchen und Paläste wurden in Schutthaufen verwandelt; die schönsten Gärten, wie die kaiserliche Favorita (Augarten), wurden vom Grunde aus verheert.

Wer sind Tezcans Türken?

von Güler Alkan | 12. November 2010, 19:17

Der Diplomat und seine Botschaften polarisieren nicht nur die Österreicher sondern auch die türkischen Einwanderer

Neben der berechtigten Kritik am sicherheitsdominierten Integrationskonzept Österreichs und der Pauschalisierung der türkischen Einwanderer als integrationsunwillig, sind es vor allem Tezcans einseitige Schuldzuweisungen, die eine starke Polarisierung verursachen.Tezcan agiert wie die von ihm kritisierten österreichischen Rechtspopulisten, er spricht von "seinen Leuten", und vereinnahmt damit alle türkischstämmigen Bewohner Österreichs. Er spricht von "unserer islamischen Philosophie" und markiert dabei einen Gegensatz zum Christentum, das seiner Meinung nach merkantilistisch ausgeprägt sei und attestiert seinen Landsmännern und Religionsbrüdern damit gleichzeitig die Unfähigkeit kaufmännisch handeln zu können. Auch nicht grade ein Kompliment.

Kermes, Feste fürs Volk?

Wer sind denn nun "seine Türken"? Die, die Traditionen bewahren, die, die ein Kopftuch tragen, die, die bei dem Wort Folklore nicht gleich die Flucht ergreifen? Im viel zitierten Presse-Interview erwähnt der Botschafter einladende Kermes-Feste, die von Türken an öffentlichen Orten veranstaltet werden und an denen keine Österreicher teilnehmen wollen.

Solche Kermes-Festivitäten werden in der Regel aber von Moscheen oder religiösen bzw. kulturellen Vereinen organisiert. Mal abgesehen von den türkischstämmigen Migranten, die kein Kermes-Fest besuchen, weil ihnen die üblichen Folklore-Auftritte peinlich sind oder der türkische Teil ihrer Identität keine überdimensionalen Fahnen und übersteigerte Religiosität zum Überleben braucht. Warum sollte sich ein Einheimischer, der schon die eigene Volksmusik nicht unbedingt mag und auch nicht auf jeden Kirtag geht, so etwas antun?

Kermes-Frau

Außer Folklore-Darbietungen gibt es auf einem Kermes-Fest üblicherweise auch Spitzendeckchen oder Tischdecken, selbst handgearbeitet von den Frauen, zu kaufen. Wenn es sich um eine religiöse Gemeinde handelt, gibt es auch Koran-Ausgaben und Kopftücher im Angebot. So bleibt die Frau in ihrem traditionellen Rollenbild, zuständig für das häusliche Einrichten, Putzen und Kochen. "Hausfrau zu sein ist auch ein Job", lautet die persönliche Meinung des türkischen Botschafters. Ein unbezahlter Job, nebenbei bemerkt. Damit teilt Tezcan mit der FPÖ ein Frauenbild, das sich vorrangig rund um Heim, Herd und Kindererziehung dreht.

Kultur und Integration

Tezcan und Strache argumentieren auf dieselbe Weise, um eine sich ähnelnde Klientel zu erreichen: Hauptsächlich national-konservativ. Sind diejenigen, die nicht auf ein Kermes-Fest gehen, keine vertretungswürdigen Türken? Was ist mit denen, die weniger religiös und/oder weniger patriotisch sind, die nicht in eine Moschee gehen, also keiner Moscheegemeinde angehören, wie beispielsweise die Aleviten oder die christlichen Aramäer aus der Türkei, oder denen, die der kurdischen Minderheit angehören?

Solange man erfolgreiche Integrationspolitik mit der Förderung von Kulturvereinen und kulturellen Veranstaltungen, die oft ins Religiöse oder Traditional-Nationale driften, verwechselt, solange werden die Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen in Österreich weiter aufrecht erhalten und gepflegt. Auch das ist ein integrationspolitisches Problem, das Pochen auf kulturelle Eigenheiten.

Rezension

Import-Bräutigame

von Güler Alkan | 27. Oktober 2010, 11:55

Isabella Kroth wagt mit "Halbmondwahrheiten" den Blick in die türkische Männerwelt in Berlin-Neukölln

Berlin-Neukölln, das ist ein Stadtteil, den man mit Kriminalität, Gewalt und einer integrationsunwilligen Parallelgesellschaft, die archaische Sitten und patriarchale Strukturen aufrechterhält, in Verbindung bringt.Selbsthilfegruppe

Isabella Kroth, die 2004 in "Scheherazades Tochter" das Leiden einer zwangsverheirateten kurdischen Jesidin aufarbeitete, versucht einen Blick hinter die Kulissen der "geschlossenen türkisch-muslimischen Männergesellschaft" zu werfen.

Zwei Jahre lang besuchte sie die Selbsthilfegruppe des Psychosozialen Diensts Neukölln, die vom Psychologen Kazim Erdoğan ins Leben gerufen wurde. Aus den Gesprächen entstanden zwölf Portraits türkischer Männer, deren Lebenswelten und Einstellungen durchaus unterschiedlich sind.

Import-Bräutigam

Da gibt es den 40-jährigen Ahmet, den Import-Bräutigam aus der Türkei, der eine entfernte Verwandte, die in Deutschland aufgewachsen ist, heiratete. In der Anfangszeit seiner Ehe war er auf das Geld seiner Frau, die in einer Bäckerei arbeitete, angewiesen. Er fühlte sich minderwertig, weil er der Rolle des Familienernährers nicht gerecht wurde.

Schließlich fand er einen Job auf einer Baustelle. War er in der Türkei noch als Sekretär in einer Anwaltskanzlei tätig, so schleppte er in Deutschland Betonplatten hin und her. Das wollte Ahmet nicht sein ganzes Leben machen. Er lernte abends an der Volkshochschule Deutsch auf Grundniveau, besuchte einen Taxilenker-Kurs und arbeitete nach erfolgreich bestandener Prüfung als Taxifahrer.

Scheidungsvater

Als seine Frau nach vier Jahren Ehe schwanger wurde und den Job aufgab, wurde er endlich zum Alleinverdiener und fühlte sich von seiner Frau und deren Familie vollends respektiert. Die von den Eltern arrangierte Ehe hielt trotzdem nicht.

Ahmet suchte nach der Scheidung die Selbsthilfegruppe auf, die Gespräche mit dem Psychologen und den anderen Männern beruhigten ihn, er hatte keine Wut mehr im Bauch, lernte seine Gefühle zu kontrollieren. Mittlerweile teilt er sich das Sorgerecht mit seiner Ex-Frau.

Gescheiterte Väter

Die Männer in der Selbsthilfegruppe reden gerne, hier lernen manche zum ersten Mal über ihre Gefühle zu sprechen oder sich die eigenen Fehler einzugestehen. Wie Ali, der als Gastarbeiter 36 Jahre in Deutschland gearbeitet hat. Jetzt mit 65 Jahren ist er im Ruhestand, hat sich das erträumte Haus an der türkischen Küste gebaut, und ist trotzdem nicht glücklich. Es macht ihm zu schaffen, dass er kein gutes Verhältnis zu seinen zwei Söhnen hat.

Die blieben vorerst zurück bei der Mutter in der Türkei, denn Alis Plan war ja nur ein paar Jahre in Deutschland zu arbeiten. Er holte zwar seine Frau zu sich, die Söhne blieben bei den Großeltern. Erst im Teenageralter, als auch seine Frau einer Beschäftigung nachging, kamen die Söhne nach Deutschland. Viel zu spät. Für die eigenen Söhne war er ein Fremder.

Import-Söhne

Metin ist auch so ein Import-Sohn. Vorerst in der Türkei geblieben, dann erst mit sechs Jahren nachgeholt zu den Eltern, die beide im Akkord am Fließband arbeiteten. Zuneigung fand er bei seinen Eltern nicht, Schläge und blaue Flecken schon eher.

Mit zehn Jahren brach Metin in einen Keller ein, um die Nacht nicht zuhause beim gewalttätigen Vater zu verbringen. Mit 14 Jahren begann er Autoradios zu klauen und ließ sich auch von seinen Eltern nichts mehr gefallen. Heute ist er 42 Jahre alt und saß mehrfach hinter Gittern, wegen Drogenhandels, unerlaubten Waffenbesitzes und gefährlicher Körperverletzung. In seinen Gerichtsakten ist von "chronifizierter Delinquenz" zu lesen. Ihm droht die Abschiebung in die Türkei.

Neukölln ist nicht Deutschland

Isabella Kroth liefert mit ihrem Buch interessante Einblicke in die Welt der türkischen Einwanderer in Neukölln. Den Untertitel "Türkische Männer in Deutschland" hätte sie sich aber sparen können.

Im Problembezirk Neukölln lassen sich sicher dramatische Lebensgeschichten finden, aber zwölf Portraits, noch dazu indirekt nacherzählt, können bei weitem nicht exemplarisch für die gesamte Gruppe der türkischen Einwanderer stehen. Der Untertitel türkische Männer im Problembezirk Neukölln wäre daher völlig ausreichend, mehr sollte sich die Leserschaft auch nicht erwarten. (Güler Alkan/daStandard.at/27.10.2010)